組織・制度なぜ、企業はダイバーシティ&インクルージョンを推進しているのか?

2010年代の半ばから、“ダイバーシティ推進室”を設置する企業が増えている。「ダイバーシティ&インクルージョン」「ダイバーシティ・マネジメント」……そもそも“ダイバーシティ”とは何か? なぜ、人事施策のキーワードになっているのか?

経済産業省が推し進める「ダイバーシティ経営」の実践は、誰がどう行うべきなのか? ダイバーシティ&インクルージョンやリーダーシップ開発をテーマに研究・教育活動を行っている酒井之子さん(桃山学院大学ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科 特任准教授)に話を聞いた。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)

“攻め”と“守り”のダイバーシティ・マネジメントとは?

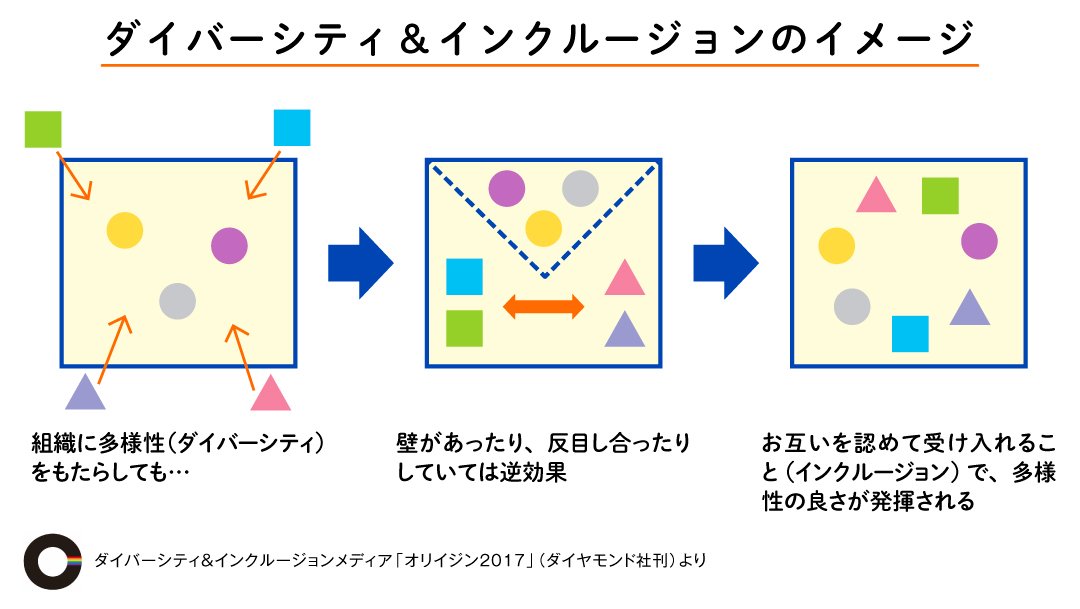

日本語では「多様性」と直訳される「ダイバーシティ」は、「インクルージョン(受容・包摂)」というコトバと組み合わせた「ダイバーシティ&インクルージョン」で耳目に触れることが多い。また、ビジネスでは、「ダイバーシティ・マネジメント」「ダイバーシティ経営」というコトバも目立っている。「ダイバーシティ」(以下、「多様性」と同義)の対象は、性別・人種・民族・年齢といった、外見で識別しやすいもの(*1)から、価値観・職歴・知識・思考性といった、外見では分かりにくいもの(*2)まで幅広い。

*1 「表層的ダイバーシティ」とも言われるもの

*2 「深層的ダイバーシティ」とも言われるもの

酒井 「ダイバーシティ」は、表層的・深層的の両面でさまざまな人が集団にいる状態で、「インクルージョン」はそれらさまざまな人がお互いを認め、尊重し、いろいろな意見を受け入れることといえます。「ダイバーシティ・マネジメント」は多様な人材を組織に受け入れ、企業価値を高めていくマネジメントのことですが、日本企業で取り組む主な理由は、大きく分けて2つの目的が挙げられます。ひとつは、これまで主要な人材とされてきた新卒採用・日本人の男性で正社員中心の人材構成の変化です。これらの人材は、長期雇用を前提にフルタイム勤務で、かつ、残業や転勤が可能という特徴を持ってきましたが、そうした人材以外、たとえば、子育てや介護のライフイベント、地域活動・学業との両立などで、時間や場所の制約がある社員が増えてきています。

もう一つの理由は、グローバル化や急速な技術革新、競争の激化、不確実性の増大といった経営環境のなか、企業は新しい経営価値やイノベーションを生み出すために、多様なスキルや異なった価値観・経験、幅広い知見を持つ人材を求めていることです。

前者は、社員の個々の事情への対応や、限られた人材を活用するという視点で、守りのダイバーシティ・マネジメント、後者は、新しいものを生み出す・競争力を強化するという視点で、攻めのダイバーシティ・マネジメントと捉えることができるでしょう。

「ダイバーシティ・マネジメント」はダイバーシティ&インクルージョンの推進であり、「守り~」と「攻め~」のどちらに重点を置いているかは企業によりけりです。また、同じ企業内でも、経営者や人事担当の方は「攻め~」と「守り~」の両輪や、「攻め~」の姿勢を明言されることが多いですが、現場で働いている人は、「そういう時代らしい」「職場にはいろいろな人が既にいるから」といった消極的な考え方でダイバーシティ&インクルージョンを捉えているケースも見受けられます。

管理職やリーダーはどのような人がなるべきか?

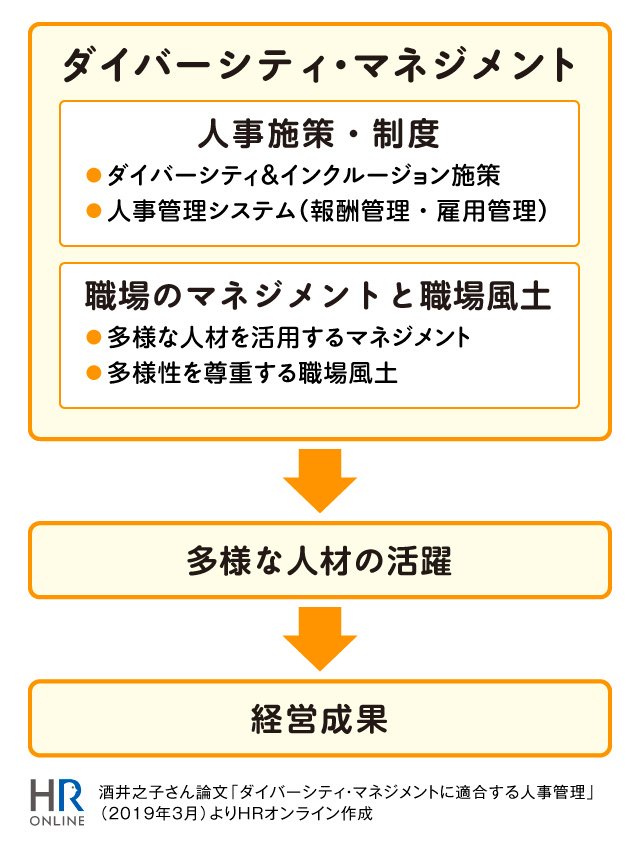

企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの推進において、酒井さんは、多様性を尊重する職場風土と人事制度をベースにした管理職によるマネジメントが必要と説く(*3)。そして、年功序列の終身雇用やフルタイム勤務の従業員を想定して作られた人事制度は、人材の多様化に合わせてアップデートしていくことが望まれる。

*3 酒井之子「ダイバーシティ・マネジメントと職場風土」(「労働の科学」75巻1号の特集より)

酒井 人事制度のあり方や改革の方法は企業によってさまざまです。人材の多様化に制度がうまく対応している企業もあれば、遅れている企業もあります。たとえば、「主任から課長になるまでに5年間が必要」といったこれまでの制度を廃止して、「就業年数を問わない」と変えても、社歴の浅い人が昇格・昇進対象になったときに、管理職が一堂に会し、「AさんとBさんは同期だから、差をつけるのは止めておこう」「もう数年たたないと、管理職は無理だよね」となったりします。女性の従業員が対象なら、「子どもがまだ幼いから管理職の仕事は難しいのでは?」「営業の仕事はキツイよね」といった思い込みが先行し、ダイバーシティ・マネジメントに順応した制度改革を阻むこともあります。

ダイバーシティ・マネジメントの成否は、職場の多様な人材に向き合う管理職の意識がカギになる。たとえば、「寝食を忘れて仕事に打ち込むべきだ」「男性の育休は必要ない」といった偏見で、自分と同じ価値観の従業員を重宝する管理職からはインクルージョンが生まれにくいだろう。

酒井 管理職向けにダイバーシティ研修を積極的に行っている企業も多いですが、そもそも、管理職やリーダーはどのような人がなるべきか、その任用条件を考えていく必要性が高まっています。管理職になってから「その勤務姿勢は改めなさい」「これまでの価値観を変えなさい」と命じられても、当人にすればなかなか難しいですよね。企業がダイバーシティ・マネジメントを実践するためには、管理職に適した従業員を任用することや管理職の育成法が大切で、少し乱暴な言い方をすれば、ダイバーシティ&インクルージョンの姿勢とかけ離れた評価基準での管理職の再生産では企業風土は変わらないでしょう。

中途採用者・異動者・出向者・ダイバーシティ管理職

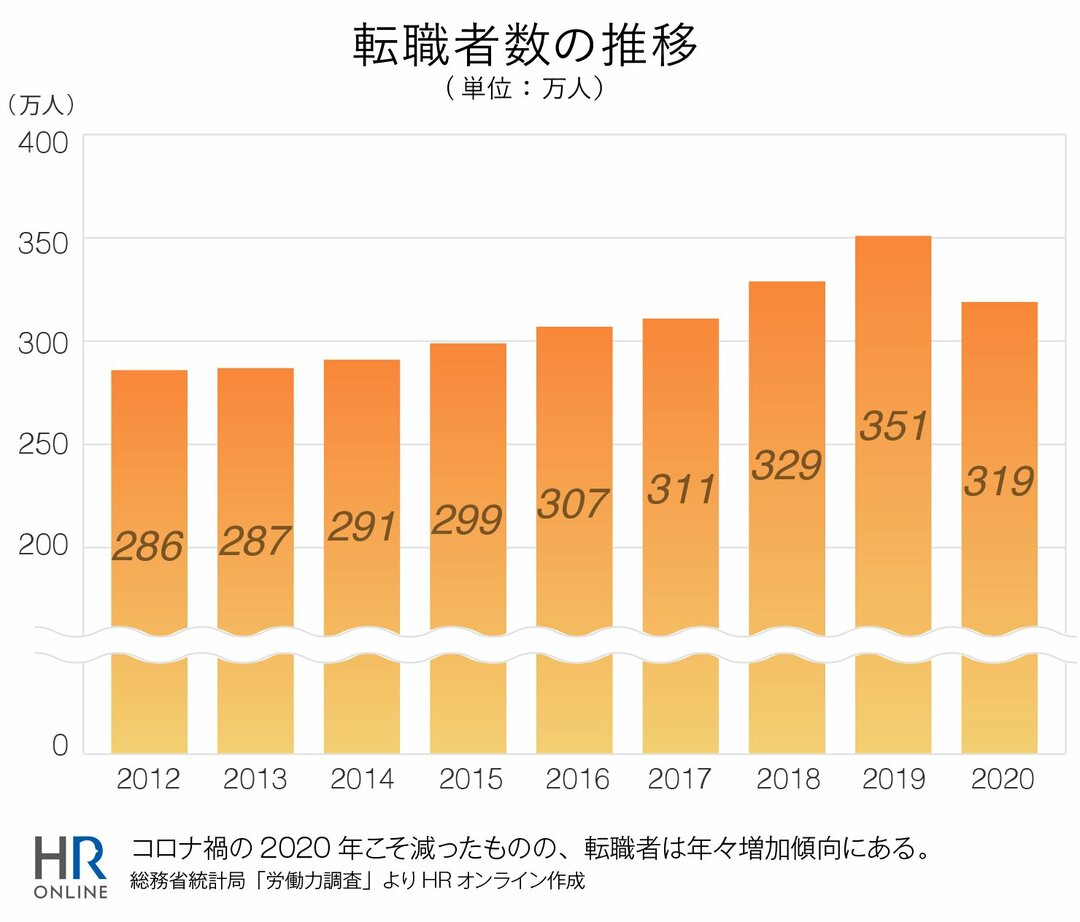

人材の流動化が進むなか、中途採用者の存在もダイバーシティ・マネジメントには欠かせないものだ。中途採用者の「キャリア」は組織の多様性をかたちづくる一要素であり、同質性の高い組織に異質な人材が加わることはイノベーションの花を咲かせる種(タネ)になる。しかし、種から芽が出るかどうかは、入る側(=中途採用者)と受け入れる側(=組織)の心構えによるところが大きい。

酒井 私も転職経験がありますが、「中途採用」の「中途」という言葉に多少の違和感を持っています。「中途」には、「すでにあるものに付け足される」というイメージがあって、最近では「キャリア採用」「経験者採用」とも言われますが、まずは、「中途採用」という言葉からの先入観をなくしたいですね。

ある組織にAさんが即戦力の管理職として入ってきたときは「変革を組織にもたらしてほしい」という経営者の意図がありますが、組織にいる人たちは「お手並み拝見」という冷めた目で見てしまうこともあります。Aさんは、これまで築いてきた仕事のキャリアや信条とともに「成果を早く出さなきゃ」「頑張って変えてみせる」と思うものの、急ぎすぎて、部下となった従業員や同僚とコンフリクト(対立や摩擦)するケースがあります。「管理職なんだから、あとはよろしく」と、人事部はAさんを組織に放り込むのではなく、Aさんがチームを理解するための時間を十分に与え、社内人脈作りのサポートを行うことも大切です。経営者や人事担当者が中途採用者にどう向き合うかが明確でないと、せっかく入社したのに早々に辞めてしまったり、一向に成果を出せないこともあります。

また、「変革をする」という意思で入社したはずのAさんが、既存の組織にそのまま同化し、何のイノベーションも起こさないこともあるでしょう。ダイバーシティ&インクルージョンの観点からすれば、残念な結果です。

中途採用者のみならず、異動者や出向者の存在も、組織における人材の多様化を成していく。受け入れ側の管理職が「異質な人材」にどう接していくかが、「種(タネ)の成長」を左右するのだろう。

酒井 私は論文の中で、ダイバーシティ・マネジメントをしっかり行える管理職を「ダイバーシティ管理職」と名づけましたが、異動してきた従業員を組織に適切に迎えるためには、「ダイバーシティ管理職」の役割が重要です。多くの異動や転職経験がある管理職はダイバーシティ・マネジメントに長けているかもしれませんね。

異質性から生じる組織内のコンフリクトに対して……

多様な人材によって組織の成長が期待できる一方、コンフリクトの発生する可能性も高まるだろう。たとえば、外国人・育休明けの従業員・親会社からの出向者・他業種からの転職者……そうした人たちの就労観が同質性の高い従業員たちに受け入れられず、人間関係の軋轢を呼ぶことは想像に難くない。

酒井 SNSでのエコーチェンバー現象は同質性の高い意見が集約・強化されていきますが、同じ価値観を持つ人とのコミュニケーションは誰にとっても楽なものです。一方で、異なる考えやキャリアを積んできた人たちや違う社会環境下で働いてきた人と物事を進めるのは骨が折れるでしょう。相互理解までに時間がかかり、根気強くコミュニケーションを取ることが必要だったりします。話をしているけど、会話のキャッチボールができていない、会話をしているけど、対話になっていない――そんな状況になりがちです。いま、企業でも学校でも、ファシリテーションスキルやアサーションスキル(*4)が大切だと言われるようになっています。さまざまな価値観を持つ人と接していくために、コミュニケーションを行えるスキルは身につけておくべきでしょう。

*4 アサーションは、自分と相手の両者を尊重し、自分の意見をうまく相手に伝えること

酒井さんが教鞭を執る大学(桃山学院大学ビジネスデザイン学部)のキャンパスは、階段ですれ違う学生が立ち話できるように踊り場を広くし、オープンスペースですぐにディスカッションできるなど、学生たちが「インクルージョン」のための気づきを得やすい造りになっている。ダイバーシティ&インクルージョンは、ビジネスパーソンだけではなく、就学中の若年層も心がけているものだ。

酒井 授業では、PBL(Project Based Learning=課題解決型学習)のプログラムとして、学生たちがチームを作って、企業から与えられたテーマの探求を行っています。1チーム4~5人からなるチームの作り方にはいくつかのパターンがあり、ランダムに作る方法のほかに、学生のさまざまな個性やスキル、属性が混じるように組み合わせる方法もあります。また、学生が自分達でメンバーを募り、チームを作る場合もあります。

チームの作り方はさまざまですが、私の個人的な観察によると、出来上がったチームには、メンバーの同質性が高いチーム・もしくはそう見えるチームと、そうでないチームがあります。同質性が高いチームでは、ディスカッションからひとつの案が出たときに、みんなが本心から「その案、いいね!」と賛同する場合と、個人的にはモヤモヤがあっても「まぁ、いいか……賛成……」となる場合があるようです。本当は異論を唱えたいけど、全体の空気感から「まぁ、いいか……」となる。同質性が同調圧力を生み、イノベーションが起こりづらくなっているのかもしれません。モヤモヤを抱えたままの「まぁ、いいか……」では達成感を得られず、「みんなが仲良くて楽しかったね」で終わってしまうケースもありますね。

一方、ダイバーシティ感のあるチームはコンフリクトも起きますが、「俺はこう思う」「私はこう考える」と言い争うだけで終わるケースと、時間を費やしてお互いの主張を理解していくケースがあります。後者では、その成果として、とてもおもしろいものが出来上がってきたりします。

利害関係の強いビジネスパーソンのコンフリクトは当人同士では収拾がつかないこともあるだろう。イノベーションを生むための多様な人材の集まりが組織の崩壊をもたらしては元も子もない。

酒井 皆さんがファシリテーションスキルやアサーションスキルを持っていれば良いですが、それぞれの力量には差があります。コンフリクトがコンフリクトのまま終わらないように、「ダイバーシティ管理職」がしっかり介入する必要があるでしょう。人事担当者は組織のインクルージョンを常に支援する姿勢で、「ダイバーシティ管理職」の育成を実現していきたいですね。

組織に在籍するなら、インクルージョンの意識が大切

ダイバーシティ・マネジメントの実践のために、人事部が管理職の研修や社内での啓蒙活動を行っても、自分と異なる価値観を認められるかどうかは個人差があり、相手次第でもある。ダイバーシティ&インクルージョンメディア「オリイジン(*5)」では、“すべての価値観を「理解する」ことは難しいので、理解に至らなくても、個人個人が多様な価値観を「知る」ことが重要”としている。また、私生活(生活の共同体)におけるインクルージョンと仕事(会社の組織)におけるインクルージョンには濃淡があるだろう。

*5 2017年~2020年にダイヤモンド社が雑誌媒体として発行。現在は、オンラインメディア「オリイジン」でダイバーシティ&インクルージョンの情報を発信している。

酒井 私の個人的な考えですが、ある人の思考パターンは、私生活でも仕事でも、基本的には変わらないもの。「仕事ではこう考えるけど、プライベートではこう考える」といったふうにパタンパタンとは切り替えられないと思います。しかし、企業に勤める以上は、社の理念や行動指針に沿い、組織においてダイバーシティ&インクルージョンの姿勢が求められるのなら、それを意識しなくてはいけないでしょう。特に管理職は、職場に多様な人材がいることを理解し、インクルージョンの姿勢を心がける必要があります。どういう発言をするべきか、どういう行動をとるべきか――たとえば、「今日の1on1ミーティングは相手に8割はしゃべってもらおう。まずは最後まで聞いてみよう」というふうに、ダイバーシティ・マネジメントのスキルで部下と接してみることです。たとえ、部下の価値観に賛同できなくても、それはやってみた結果のことなので、インクルージョンを意識しないよりはずっといいはずです。

できる・できないは次のステップとして、組織に属するビジネスパーソンは、管理職はもちろんのこと、一般職の従業員も「インクルージョン」を意識していくことが賢明のようだ。

酒井 いま、会社の存在意義や理念を問われる時代になっています。従業員はそれにどれだけ共感できるか――もし、まるで共感できないのなら、我慢し続けるよりも自ら退出するのもありでしょう。たとえば、自社がダイバーシティ&インクルージョンを推進するとなったとき、それはできないし、したくないと思えば、給与で生活を立てるという経済的な在籍理由はさておき、別の組織に移る選択肢を考えることもあり得ると思います。

中小企業のダイバーシティ&インクルージョン

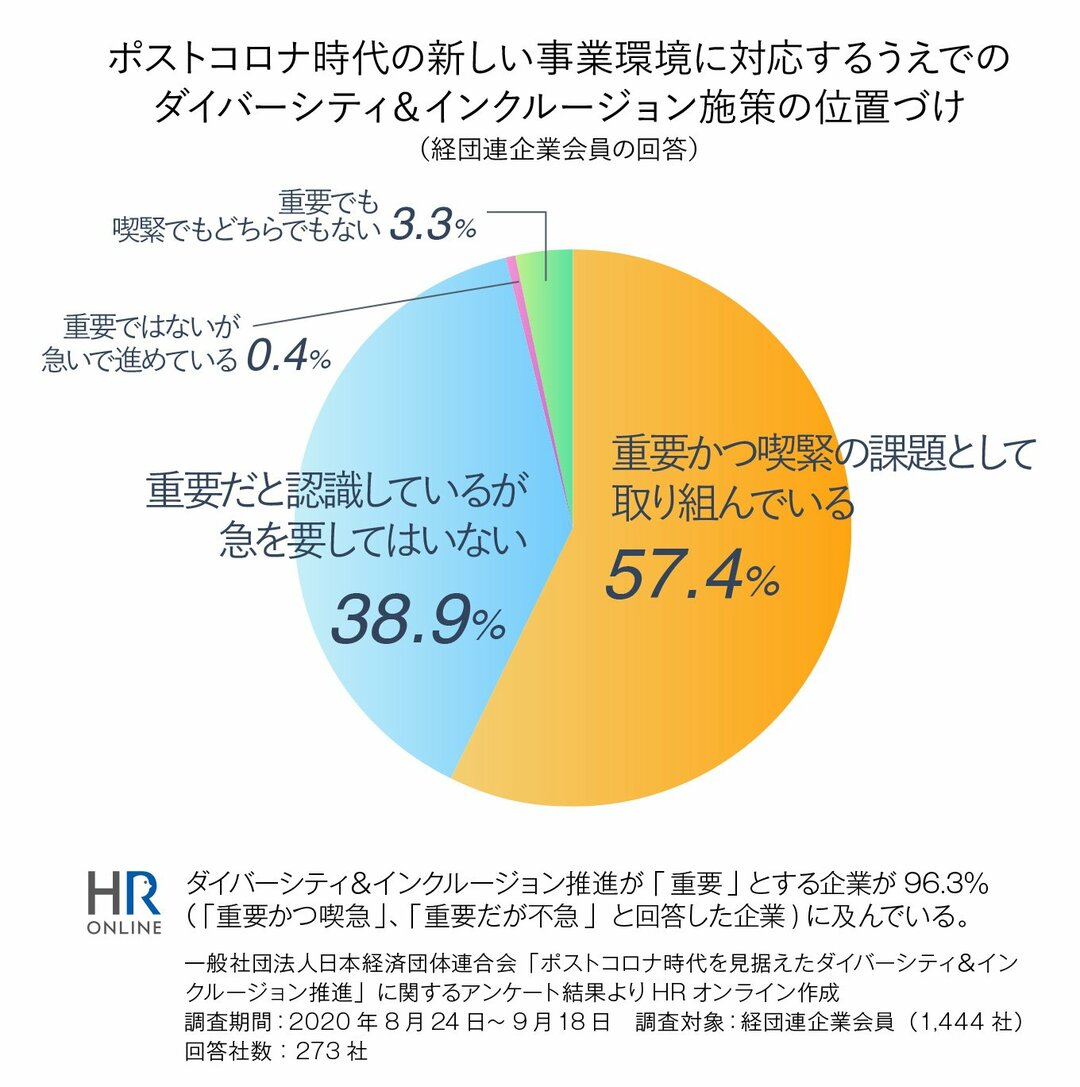

一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)の調査結果(*6)では、「ポストコロナ時代の新しい事業環境に対応するうえで、ダイバーシティ&インクルージョン推進が“重要”」と答えた企業が96.3%という数字だった。大企業がダイバーシティ・マネジメントを重視し、実現していく姿勢はわかりやすいが、人材不足の中小企業にとってのダイバーシティ&インクルージョンは、実現のハードルが高いのではないか。

*6 「ポストコロナ時代を見据えたダイバーシティ&インクルージョン推進」に関するアンケートより(2020年10月 一般社団法人日本経済団体連合会)

酒井 たしかに、ダイバーシティ・マネジメントは、「大企業だからできる、外資系だからできる」と言われることがありますが、経済産業省のダイバーシティ経営企業100選は、大企業と、従業員300人以下の中小企業も対象にしています。選出された中小企業の取り組み事例を見ると、その企業ならではの施策もあります。ダイバーシティ&インクルージョンは、企業規模の大小が左右するものではなく、中小企業だからこそできる取り組みもたくさんあるのです。たとえば、1人の従業員がさまざまなスキルを身につけて、誰かが休まざるを得なくなったときにフォローする姿勢は縦割り組織の大企業では難しいでしょう。中小企業ならではの組織間の垣根の低さや部門横断の仕事はインクルージョンの可能性を高めていきます。

昨年2021年3月には、経済産業省は「多様な個を活かす経営へ~ダイバーシティ経営への第一歩~(改訂版)」を公表し、企業が多様な人材の活躍に向けた取り組みを進め、実現していくためには、「経営者の取組」「人事管理制度の整備」「現場管理職の取組」の『3拍子』を揃えることが必須だと提言した。3拍子のうち、特にどれが重要だと酒井さんは考えているのだろうか。

酒井 「経営者の取組」「人事管理制度の整備」「現場管理職の取組」のどれがいちばん重要かということよりも、3つが重なり合い、それぞれが結びついていることがポイントです。経営者のビジョンや会社の存在意義はそこで働く人の姿勢に反映するので、「経営者の取組」が「人事管理制度の整備」に紐づき、「人事管理制度の整備」は各職場でのマネジメントである「現場管理職の取組」に結びつきます。3つを切り離して考えることはできません。ですから、どれかひとつを重点的に頑張るのではなく、3つをバランス良く実現していくのが理想です。

また、3つの関係性で気をつけたいのは、「人事管理制度の整備」ありきになってしまうこと。「制度を作ったので、現場の管理職は必ず実行してください!」といったときに、多忙な管理職は、「何のためにやらなければいけないの?」「どのようにその制度を実行していけばいいの?」という疑問を持ち得ます。そうした傾向から言えば、「現場管理職の取組」が「人事管理制度の整備」に先立つかもしれません。「組織内のメンバーがダイバーシティ&インクルージョンをどうすれば実現できるか?」という現場管理職の考えによるボトムアップです。

企業のトップ(経営者)がメッセージを送ることの意味

経済産業省は、ダイバーシティ経営(ダイバーシティ・マネジメント)が成果に結びつくまでのプロセスとして、「経営理念・方針・戦略の明確化」を最初のステップとしているが……。

酒井 ダイバーシティ・マネジメントがうまくできている組織は、人と異なる意見を言っても大丈夫だという安心感のある風土、昨今のキーワードで言えば「心理的安全性」が高い職場であり、企業の理念や方向性、組織の目標などがメンバー間にしっかり共有されている傾向があります。

私はかつて、日本IBMに勤め、90年代前半にルイス・ガースナーさんがIBMの会長兼CEOになられたときに「ダイバーシティ」という言葉を初めて耳にしました。経営戦略として「ダイバーシティ」というキーワードが出てきて、「ダイバーシティって何だろう?」と思いました。

当時、全世界のIBMの女性従業員たち数百人を集めたカンファレンスがニューヨークで行われ、参加者の一人として私も渡米し、ガースナーさんのスピーチを拝聴しました。世界各国の女性が着席しているので、「女性従業員ならではの価値を企業内で生み出そう」「ジェンダーの壁を越えてがんばってほしい」――そういったスピーチをされるのかな?と思ったのですが、実際は違いました。女性向けのエールではなく、「マーケットや顧客に対して価値を持つために、IBMは存在する」とおっしゃり、「社会に貢献し、イノベーションを生み出そうと思う人がIBMに集う」といった文脈のメッセージでした。さらに、「マーケットや顧客の多様化に合わせて、自社内の多様な人材と向き合える企業にならなければいけない」と。「経営戦略としてのダイバーシティの価値」がスピーチのテーマだったのです。

企業のトップが確固たる理念を自分自身の言葉で発し、それを企業内で共有していく。そうして、マーケットや顧客のいちばん近い位置にいる従業員が、顧客の多様化を肌で感じ、社会の多様性を知り、自分たちの組織でダイバーシティを自分事にしていけば、インクルージョンは自ずと醸成していくでしょう。

酒井さんは男女雇用機会均等法の“一期生”として、日本IBMにSE(システムエンジニア)として就職した。10年間のSE職から顧客のコンサルティング職を経て、人事の仕事と介護の生活を両立させた。現在は研究者(大学の教員)として、あらゆる組織のダイバーシティ・マネジメントを見続けながら、学部生に組織デザインや人事管理を教えているが、日本の産官学のダイバーシティ&インクルージョンの“現在地”をどう見ているのか。

酒井 企業は、いま、本気で変革を進めていると思います。一方で、行政機関のダイバーシティ&インクルージョンはビハインド状態だと思います。経済界と政界のギャップを感じます。世界各国を対象に毎年発表されるジェンダー・ギャップ指数を見ると、日本であまり変わっていないのは「政治」分野です。政界が、多勢と異なる意見や疑問をぶつけづらい組織に見えます。多くの企業は変わってきていますし、教育機関でも、学生たちが多様なメンバーで課題解決や新たな価値を創るプロジェクトを行い、ファシリテーションスキルやアサーションスキルを磨くなど、ダイバーシティ&インクルージョンの理解を深めています。そうした経験値を持つ若者が社会の別集団に入ったときに、ダイバーシティ・マネジメントへの違和感を覚えないでほしい――私はそう思っています。