総合エリートと一般職の給与格差が激しい米国式「ジョブ型雇用」の現実

日本の昔ながらの雇用制度は崩壊し、アメリカ型のジョブ型雇用がついに日本でも始まる。弁護士で国際経営コンサルタントの植田統氏の新著『2040年「仕事とキャリア」年表』からの抜粋で、日本でも今後浸透していくであろうジョブ型雇用とはどういったシステムかを解説していく。前回説明したアメリカ企業の「3つの階級」間に存在する、激しい給与格差の実態について解説する。

上級職員は年俸制で

成果によって昇給に格差

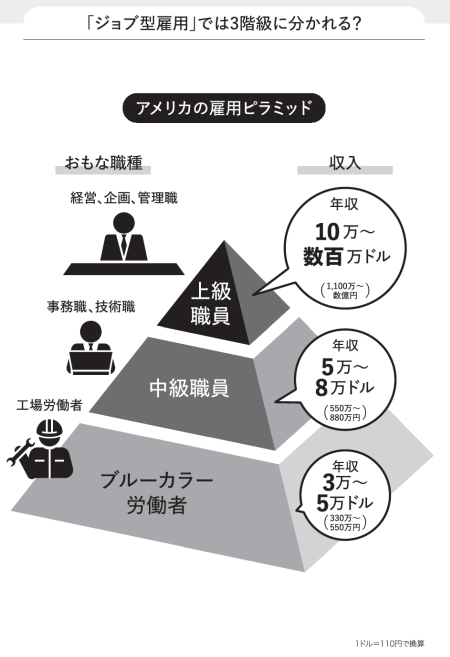

前回はアメリカ企業のジョブ型雇用において形成されている、社員の3層構造について説明しました。では、階層間の給与差はどうなっているのでしょうか。

現場労働者や中級職員は、与えられた職務を確実にこなしていけばよく、成果主義の対象になりにくいので、賃金に大きな差がつくことはありません。

現場労働者は、時間給が基本です。工場の労働者なら、1時間当たり15ドル、20ドルと時間給が定められていて、それに働いた時間を掛け算して給与が支払われます。そして、時間給の設定も同じ仕事をしていれば、基本的に同じ金額になります。年収にすると、おおむね4万~5万ドル(440万円~550万円)というところでしょう。

中級職員では、年俸制が取られていますが、これもまた大きな業績格差のつくような仕事は任されていないので、かなり狭いレンジの年俸が設定されているようです。こちらの年収は5万~8万ドル(550万円~880万円)というところではないでしょうか。

しかし、上級職員は、そのジョブに相応する市場価格をもらうのが基本です。上下40~50%のレンジが設けられており、その範囲内でどの程度高い給与をもらうかは、入社時の交渉で決まっています。前職の給与をベースにプラス10~20%アップの給与をもらうのが一般的です。

たとえば、ある上級職の基準となる給与が年俸10万ドル(1100万円)としましょう。前職が11万ドル(1210万円)の人が面接を受けて高評価を得れば、12万ドル(1320万円)のオファーをもらえます。

しかし、前職の給与が基準より低い9万ドル(990万円)の人の場合には、面接で採用が決まっても、おそらく基準である10万ドルのオファーしかもらえません。

翌年以降は、成果の達成度合によって昇給に差がついていきます。

また、同じ職務レベルであっても、入社時の給与が高く設定された人と低めに設定された人がいます。そこで、彼らの給与レベルを均等化させるため、高い人は低い昇給率、低い人は高い昇給率になるという傾向があります。

上級職員には、ほとんどの会社が年俸制を採用していますので、毎月12分の1(月に2回支給される会社もあります)をもらうことになります。その他に、会社の業績に応じて、ボーナスを支払うところもあります。これは、日本のような生活給としてのボーナスではなく、本来の意味でのボーナス(臨時賞与)です。

これ以外にも、従業員に対するインセンティブとして、ストックオプション制度を設けている会社も多いです。特に経営幹部層には、多額のストックオプションが支給されます。

たとえば、その会社の今の株価が100ドルとします。ストックオプションが会社から与えられると、今から3年後の日から95ドルで株を買う権利が付与されるのです。3年後の株価が150ドルになっていれば、そのストックオプションを行使することで55ドルの利益が得られるというものです。

ですから、ストックオプションをもらった社員は、会社の業績が3年目にむけて上昇していくように一生懸命働くようになるという、いわゆるインセンティブのスキームです。

企業のトップが

年収数十億円もらえる理由

アメリカのどこそこの会社のCEOの年収が2700万ドル(約30億円)、3600万ドル(約40億円)という話が日本でも報道されますが、このうちの70~80%程度はストックオプションで支給されています。

なぜアメリカの会社のCEOはこんなとんでもない金額を取ることができるのでしょうか。

これについては、定説があるわけではありませんが、私はやはり株式インセンティブの利いた報酬体系が会社の活力を高め、それが大きな収益につながり、その結果として、CEOを始めとする上級社員の高給が実現できていると思います。

会社の所有者である株主も自分の持っている株の価値が同じように上がっているので、CEOや上級職員が高い報酬をもらっても文句は言いません。

では、株価を上げるためにどういう経営をしなければならないかというと、毎年利益を成長させる経営をしなければならなくなります。

今年9億ドル(約990億円)稼いだら、来年は10億ドル(約1100億円)、再来年は11億ドル(約1200億円)稼がないと、いけないのです。なぜなら、理論的には、株価は将来の利益を10%程度の割引率で割り戻したものですので、将来の利益成長率が割引率を下回ってしまうと株価が暴落してしまうからです。

その結果、どういう経営が行なわれるかを想像してみてください。

優良企業で今年10億ドル(約1100億円)儲けた会社があったとします。CEOは年度替わりの年末に、たくさんの現金ボーナスとたくさんのストックオプションをもらいます。上級職員も同じです。

年が明けると、CEOを中心とする上級職員の一団は、その年の利益を成長させるため、まずはリストラに手をつけます。削れるコストは、徹底的に削ることが基本になります。中級職員、現場労働者の昇給は抑え、システム化や機械化が可能なところは、それを徹底的に進め、人を減らして効率化します。そのうえで、はじめて成長戦略を考えることができるのです。

この成長戦略に貢献すべき人は上級職員ですが、いいアイデアを出すことができない人、アイデアがあっても実行力が伴わない人は、CEOにとってはお荷物以外のものではありません。お荷物を整理し、新たな血を入れることが行なわれます。

経営戦略がうまく機能すれば、会社の業績は上がり、CEOと上級職員は、手厚い現金ボーナスとストックオプションで分け前にあずかります。

こうした経営が続けられる結果、上級職員の報酬はどんどん上がり、会社の駒にすぎない中級職員、現場労働者の給与は低いまま据え置かれます。

つまり、アメリカンドリームを実現できるのは、一握りの上級職員だけであり、中級職員と現場労働者は落ちこぼれていくのです。

社員も経営者も

「いつでも解雇される」世界

では、アメリカの雇用は、どういう場合に終了するのでしょうか。

アメリカでは、オファーレターにEmployment At Willと書かれています。これは、「任意に基づく雇用」と翻訳されます。その意味は、労働者も雇用者も、いつでも理由なく退職、解雇できる雇用であるということです。

日本でも、労働者は理由なく退職することができますが、雇用者はそうはいきません。しかし、アメリカでは、雇用者も理由なく解雇することができるのです。

たとえば、重要なクライアントを失ってしまった社員は解雇されても文句を言えません。クライアントを失わずとも、クライアントを怒らせてしまい、上司に苦情が入れば、即刻解雇ということも起こります。

この2つの例は理由のある場合ですが、理由がなくても解雇できるのですから、上司とそりが合わず、いつもたてついている社員は、気にくわないというだけで上司が解雇することもできるのです。

アメリカの映画を見ていると、従業員が突然解雇され、段ボールに私物をまとめて会社を去っていくシーンが出てきますが、まさにあれがアメリカ企業の解雇です。

解雇の効力を

訴訟で争うケースも増加

ただし、例外があります。

第一が、Public Policy違反の場合です。たとえば、陪審員制度に労働者が従事するため欠席したことを理由に解雇することはできません。

第二が、Implied Contract 違反です。口頭又は書面で長期雇用を保証した時に解雇できないとするものです。

第三が、Implied Covenant of Good Faith and Fair Trade違反です。たとえば、セールスコミッションの支払対象者を、支払期限がこないうちにわざと解雇することはできないというものです。

そして、最後にその他のException。人種、肌の色、宗教、性別、国籍等憲法で禁止されている雇用差別が理由になっている時に解雇できないというものです。

このような例外が設けられているため、最近は解雇について、人種差別だ、宗教差別だと言って、労働者から解雇の効力を訴訟で争ってくるケースが増えています。

しかし、それでも適切な手続きを踏んで解雇を行なえば、アメリカでは解雇は広く認められていますので、ジョブ・セキュリティーが低いという事実は変わりません。

そのうえ、アメリカはジョブ型雇用ですから、そのジョブが事業の縮小等の戦略の転換により消失してしまうと、自動的にその人は解雇されることになります。この場合には、事業縮小という戦略的理由がありますから、差別だと言って訴えを起こすことはできません。