総合日本の雇用をめぐる3つの「ああ勘違い」 すでにバブル期並みまで改善

日本の雇用改善が進んでいます。厚生労働省がこのほど発表した1月の有効求人倍率は1.43倍となりました。前月との比較では横ばいでしたが、この数字は1991年7月以来、約25年半ぶりの高水準です。91年と言えばバブル崩壊が始まっていましたが、バブル経済の余韻がまだまだ色濃い時期です。つまり、現在の雇用情勢はバブル期並みまで改善していると言えるほどなのです。

有効求人倍率は公共職業安定所(ハローワーク)で扱う求職者1人に対し求人数が何件あるかを表す指標です。倍率が1.0を上回っていれば求人数が求職者数を上回っていることを意味し、その上昇は雇用が改善していることを表しています。逆に、1.0を下回れば求職者より求人数のほうが少ないわけで、雇用情勢の厳しさを反映しています。

その推移を80年代までさかのぼると、バブル経済とともに急速に上昇し、90年7月には1.46倍のピークをつけました。その後も91年後半まで1.4倍台の高水準で推移していました。だが、バブル崩壊とともに急低下し、長年にわたって低迷が続きました。

2005~07年にはバブル崩壊後、初めて1.0を回復したものの、最高で1.08倍にとどまり、しかも長続きしませんでした。リーマンショック後の09年8月には0.42倍まで落ち込み、バブル崩壊後の最低を記録しました。

しかし、それを大底に回復が始まりました。特にアベノミクスが事実上始まった13年以降は回復が鮮明となり、同年11月には約6年ぶりに1.0倍を回復。14年5月には06年のピークだった1.08倍を上回り、約22年ぶりの高水準となりました。

その後は「○年○カ月ぶり」の記録更新が相次ぎ、現在の25年半ぶりの高水準に達しました。直近の1.43倍という水準は、バブル期のピークである1.46倍にあと一歩のところまで接近したことを示しています。

地域間格差は高度成長期よりも小さい

これに対して「有効求人倍率の見かけ上の数字ほど雇用は改善していない」との反論ないし批判があります。それは主として3つの論点にまとめられます。

その第1は、「有効求人倍率の上昇は非正規雇用が増えているためで、実態はそれほどよくない」というものです。同統計で全体の数字はパートタイマーなど非正規雇用も含む数字で、正社員の同求人倍率も発表していますが、今年1月は0.92倍でした。1.0未満なのでまだ、就職難であることは確かです。

それでも改善が進んでいるのもまた、確かです。実は同統計で正社員の内訳を採り始めたのは04年10月からで、バブル期との比較ができません。ただ、正社員の統計を採り始めて以降は現在が最高水準であり、その上昇トレンドがずっと続いているのは間違いないところです。

「増えているのは非正規雇用ばかりで、正規雇用は増えない」との見方もそろそろ改めたほうがよさそうです。最近は、このような雇用情勢の改善によって人手不足が生じていることなどから、人材確保の観点で待遇改善を図るため正規雇用を増やす動きが出始めているのです。

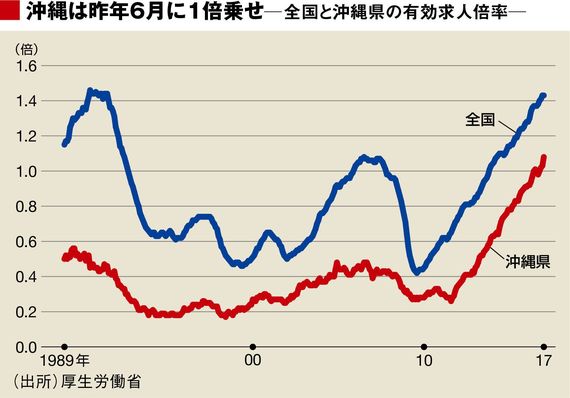

第2は、「雇用が改善しているのは大都市だけで地方は依然として雇用が厳しい」というものです。それでは都道府県別の有効求人倍率をみてみましょう。バブル期のピークだった90~91年でも北海道、青森、高知、福岡、鹿児島、沖縄の6道県は一度も1.0倍に達することなく、1.0未満のままでした。今の感覚から見ると福岡などは意外な印象ですが、沖縄県の場合、最も高かった月でも0.5倍台でした。

しかし、現在は47都道府県すべてで1.0倍を上回っています。前出の6道県のうち、北海道、青森、高知、福岡の4道県はすでに1年以上前から1.0以上となっており、鹿児島も昨年5月以降、沖縄も昨年6月に初めて1.0倍に乗せました。有効求人倍率の統計で全都道府県が1.0倍を超えるのは今回が初めてです。

同統計をさかのぼると、かつて60年代後半の高度成長期から70年代前半の石油危機直後まで全国ベースでは1.0倍を超えていた時期があり、73年のピーク時には1.93倍と驚異的な高さに達していました。ところが、都道府県別でみると、その時期でも13もの道府県が1.0未満でした。なかでも青森、高知、沖縄などはわずか0.2倍前後という状態だったのです。

高度成長期やバブル期と現在では経済環境や就職事情が異なりますが、それにしてもこの違いはやや意外です。最近は「大都市と地方の格差拡大」がしばしば指摘されています。しかし有効求人倍率に限ってみれば、高度成長期やバブル期のほうが「地域間格差」が大きかったわけで、現在はむしろ縮小しているとさえ言えるのです。

日本でも雇用はイメージ以上に改善

第3の論点は、「少子高齢化と労働力人口の減少によって有効求人倍率が実態よりもカサ上げされている」との指摘です。これは労働力人口の減少につれて、有効求人倍率の分母となる求職者が増加しない、あるいは減る傾向にあるというのがその根拠です。

ではバブル期と現在の労働力人口や求職者数を比較してみましょう。バブル期に有効求人倍率がピークになった91年の労働力人口は約6505万人(厚生労働省「労働力調査」)でしたが、16年は6673万人と2.6%増加しています。労働力人口は99年をピークに減少に転じていますが、91年と比べればまだ現在のほうが多いのです。

また、91年当時の求職者数は約128万人だったのに対し、今年1月には約183万6000人と約43%増加しています。しかも、求人件数そのものも91年当時と比べて同じく43%増加しています。したがって、労働力人口減少の影響で有効求人倍率がカサ上げされたとは言えない、と見ていいでしょう。

労働力人口の減少は今後も続くので、長期的なトレンドとしては有効求人倍率にも影響は出るでしょうが、数年単位で徐々に進行する人口構成の変化が景気動向によって毎月変動する有効求人倍率の趨勢や水準に直接影響を及ぼすわけではありません。関連性は意識しつつ、区別して見ることが必要です。

このように見てくると、現在の雇用はやはり、相当程度高い水準にあることがわかります。そのことはもう一つのデータ、失業率にも表れています。こちらは総務省統計局が発表しているもので、17年1月は3.0%でした。有効求人倍率の推移と同じグラフに重ねてみるとほぼ、逆比例の関係となっており、昨年7月以降は3.0~3.1%で推移しています。これは95年以来、約22年ぶりの低水準です。

雇用情勢は事実上すでに「完全雇用」の状態にあると言えます。完全雇用とは、「非自発的失業」が存在しない状態のことで、日本では3%程度まで低下すれば完全雇用状態と言われています。

もちろん、職種や条件によっては希望どおりの就職口が見つからないという、いわゆる「ミスマッチ」は存在するので、それを考慮すればまだ「完全雇用ではない」との議論もありますが、少なくとも失業率から見ても雇用情勢はバブル崩壊後ではほぼ、最高に近い状態と言っても差し支えないでしょう。

2月1日配信の本連載で、米国の雇用はイメージ以上に改善していることを指摘しましたが、日本でも同じように「雇用は良くない」とのイメージがいまだに強い傾向があります。最近ではむしろ、業種や企業によっては人手不足が深刻になるほど労働需給が引き締まっており、これが「日本経済の成長の足かせになる」との懸念さえ指摘されるほどです。

その点については別の機会に論じたいと思いますが、米国にせよ日本にせよ、先入観やイメージが実は経済実態とずれている場合があり、そのギャップには十分注意を払う必要があります。固定観念にとらわれて、経済の方向性を見誤ることのないようにしたいものです。