新卒「新卒の8割が辞めていく」 そんな企業を激変させた“新しい組織の形”

5年前まで、新卒採用者の8割が辞めてしまうという、“組織としてはボロボロの状態”だったネットプロテクションズ。しかし地道な改革の結果、今では新卒がほとんど辞めない会社になったばかりか、若手が目覚ましい成長を遂げ、大活躍しているという。

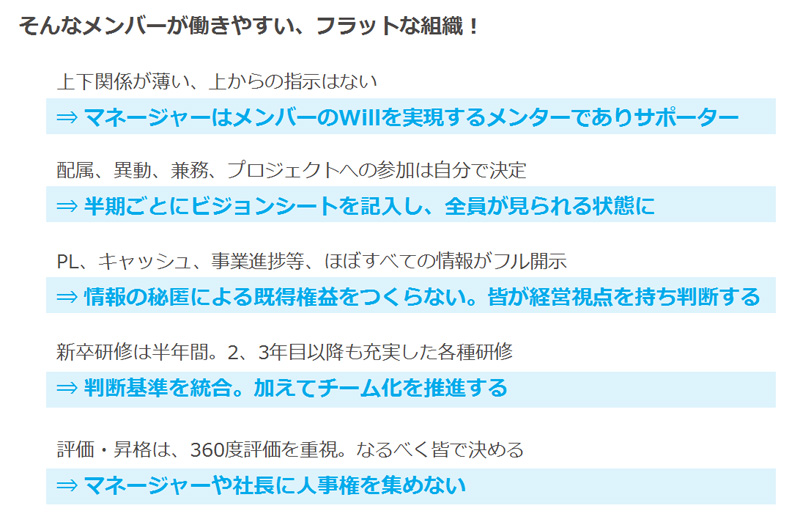

同社が変わったのは、組織の形を上意下達のヒエラルキー型から上下関係のないフラットなホラクラシー型へと移行したことが大きい。それがイマドキの優秀な若者を引き寄せ、その力を引き出す会社へと変わる原動力となったわけだが、長年、組織の在り方としてスタンダードだった形を変えるにはさまざまな苦労があったはずだ。

ネットプロテクションズは、どうやってホラクラシー型組織を実現させたのか――。10年以上にわたる戦いの道のりを、同社代表取締役社長の柴田紳氏に聞いた。

なぜ、入社間もない若手が“経営視点”を持てるのか

2000年創業のネットプロテクションズは、ネット通販における「コンビニ後払い」の仕組みを日本で初めて実現した企業。今や2万店超が導入する、後払い決済市場でシェアNo.1のサービス「NP後払い」を手掛けている。

組織運営の方法は、かなり独特だ。CEOやCTO、各職種のマネジャーといったリーダーのポジションはあるものの、役職者の権限は限りなく少なく、むしろチームのメンバーがやりたいことをサポートするのが主な役割。極端な例を挙げると、入社後の配属や異動も、個人の希望で実現するといった具合だ。

社員それぞれの「やりたいこと」を尊重し、「本業に専念」できるようにするため、正社員の担う業務を企画やマネジメントに特化しているのも特長の1つ。セールス、カスタマーサービスなどのオペレーション、システム開発・保守などはアウトソーシングしたり、派遣社員やパートタイム社員に担ってもらう形をとっている。約100人の正社員に対し、同じくらいの数の派遣社員やパート社員がいるのはそのためだ。

一方、正社員はメインの担当業務をもちながら、各自が20%の時間を会社づくりに必要なことを考え、制度化を検討する「ワーキンググループ」の活動に充てている。新卒採用から風土の浸透と活性化、ナレッジマネジメント、予算策定、メンター制度まで、“みんなで会社をつくる”というビジョンに基づいたワーキンググループが幾つも立ち上がっており、どのワーキンググループに参加するかも、本人の希望で決まる。そのため、新卒1年目の若手が予算策定や新卒採用に深く関わることも珍しくない。

「この活動に関わることで、“会社全体を見渡す経営者目線”が養われるとともに、どんな仕事も自分事として捉えられるようになるんです」(柴田氏)

ネットプロテクションズにはほかにも、社員が会社全体の仕組みを知るためのさまざまな仕掛けが用意されている。

新卒が本配属前に別の部署に「出向」して業務を学んだり、先輩社員全員が、新人1人につき数人の「メンターグループ」を作って所属部署とは異なる人間関係を作るための支援をしたり、といった取り組みはその一例だ。その結果、新卒で入社した社員は4~5年目にもなると、「他社の人材と比べても、かなり高いレベルに育つ」と柴田氏は胸を張る。

「会社全体を俯瞰しながら、自分のやるべきこととその適切な方法論を考え、そのために必要な人を巻き込んでいく――。そんなリーダーとしての素質が、若くして身につくんです」

やる気のある若者がどんどん辞めていく

今でこそ、優秀な若手が能力を存分に発揮できる会社へと成長したが、そこに至るまでには大きな苦労があったと柴田氏は振り返る。

所属していた投資会社がネットプロテクションズを買収し、最初は出向という形で送り込まれた時、柴田氏は20代半ば。15人ほどいた社員たちはみんな10歳以上年上で、誰も言うことを聞いてくれなかったという。

「サービスもまだ立ち上がっておらず、株主からは『早く事業を伸ばせ』と叱られ、社会からは『後払いのサービスなんてうまくいかない』と批判され……。四面楚歌のスタートでした」(柴田氏)

柴田氏が入った翌年に現CTOが入社し、そこから2人で事業を動かすようになった。最初のうちはCEOとCTOが全てを決めて現場に指示するトップダウン方式で組織を運営していたが、事業規模が拡大するのに伴い、現場に権限委譲しないと立ち行かなくなってきた。しかし、それができる体制づくりが、非常に困難だった。

「人が辞めた分の人材を穴埋めしようと思っても、組織の雰囲気が良くないので採用力が弱いんです。やっと入ってくれても『こんな会社、やってられない』と反発したり辞めたりする人が多く、自転車操業状態が続きました」(柴田氏)

全社を挙げて“会社のビジョンを作った”ことが転機に

風向きが変わり始めたのは、2007年頃だった。主力サービスの「NP後払い」が開始から5年で黒字化。「これでいける」と確信し、その先にあるビジョンを語れるようになったのだ。その年から新卒採用を始めたところ、魅力的なビジョンに共感した意欲のある若者が入ってくるようになった。

ただ、それから数年の間は、新卒で入った若者が定着しない時期が続いたという。経営トップが語るビジョンと、メンバーの意識との間に乖離があり、せっかくやる気をもって入社した人たちをうまく生かしきれなかったのだ。

それでも、新卒や中途入社で少しずつビジョンに共感する社員が増えてきて、古い勢力をしのぐようになってきた。柴田氏は「最初の10年くらいは、多数派を占めるための権力闘争でした」と苦笑する。

転機は、2012年から1年かけて、全社員で会社のビジョンを議論したことだという。その結果、生まれたのが、同社の採用基準であり、行動基準である「7つのビジョン」だ。

実は同社には、7つのビジョンができる以前から、「5つの価値観」という行動規範があった。

5つの価値観

- 誠実に向き合う

- 力を合わせる

- 本質を考える

- 最高にこだわる

- 自分を磨く

7つのビジョン

- 歪みがない事業・関係性をつくる

- すべてのステークホルダーと真摯に向き合う

- みんなで会社をつくる

- 志を尊重する

- わくわく感を大切にする

- 違いこそを組織の力に変える

- 厳しく求め、支え合う

「『5つの価値観』は今でも採用基準のベースになっていますが、これに合致するだけだと、どういう組織を是とするかは人によって考え方が違うんです。学生の場合、自然に『7つのビジョン』のような考え方をしている人が多いのですが、社会に出て一般的な企業の常識を知った人は、こちらの思いとはズレた組織のイメージを持っていることが多いんです」

柴田氏が目指すのは、上下関係がなくフラットで、個人の意志が尊重され、社員それぞれがのびのびと力を発揮できる組織。一般的なピラミッド型の組織とは全く異なるため、イメージするのが難しいが、「7つのビジョン」を策定したことで組織の具体的な姿を共有できるようになったという。

やる気ある者が“全社のために貢献できる場づくり”を目指す

柴田氏はなぜ、上下関係のないフラットな組織を志向したのか。同氏は理由の1つとして、自身の原体験を挙げる。

「大学時代に裏部長みたいなことをしていたテニスサークルは、“楽しい組織だからみんなが居着く”ところだったんです。組織とはそういうものだと思っていました。他にも、バイトをしていたテレビ局の人たちや、自分で建築設計事務所をやっていた父親を見て、仕事というのはそれぞれのやりたいことやビジョンを持って取り組むものだというイメージがあったんですね。

ところが、最初に就職した商社で配属された部署は、『指定された仕入れ先から指定された卸先に売れば利益が出る』事業だったので、考えることがないんです。上から言われた通りにやるのが仕事で、何か提案をしても聞いてもらえない状況に、ものすごく違和感を覚えました。その反動もあって、自分で組織を作るなら、意欲や能力のある人が存分に価値を発揮できる場にしたい、という思いがすごく強かったんです」

フラットな組織を目指したもう1つの理由には、事業上の特性もあると柴田氏は言う。

「われわれが手掛けている決済の事業は、一部の部門で判断したことが『全体』に影響を及ぼしてしまうので、物事を考える上では全体を俯瞰することが欠かせません。最初のうちは、僕が全部把握して1人で判断すればよかったのですが、規模が大きくなるとそれが難しくなるので、“それぞれの現場が全体のことを考えながら仕事をできるようにする”必要があったんです」

部分の判断を誤ると全体に影響を及ぼすというのは、例えば、営業は数字を上げるために顧客の無理な要望も受け入れてしまうが、それがサービス開発や運営のリスクを高めてしまい、結果として引き起こされたトラブルのしわ寄せがカスタマーサービスに行く――というようなことだ。

こうならないために必要なのが、組織への貢献意欲と全体を俯瞰して見られる優秀さを兼ね備えた人材だ。

「僕らは採用力の強い会社ではなかったので、“意欲や能力があって、素直で従順”というような『大企業が一番欲しがる人材』は、なかなか採用できなかったんですよね。そこで、意欲や能力があって、ある意味生意気な、自走したがる層を採用しようと考えたのです。そして、彼らが望むマネジメントスタイルは、『自走したいから放っておいてくれ』というものなのです。そうなると、マネジャーの“管理”という役割を減らしていかなければ、彼らを生かすことができません。そんな必然性もあって、今の形にたどりついたんです」

組織を変えたいと思ったときに、まずやるべきこと

柴田氏は、採用において優秀さや自走したがる気質などを重視しているが、必ずしも「コミュニケーション力が高い」とか「アピール上手」であることは求めていない。

そのため、最終面接では柴田氏が一人ひとりと時間をかけてじっくり話し、相手への理解を深めている。取材に同席した、新卒入社で広報担当の及川さんは、自称「面接ベタ」だが、最終面接で自身も気付かなかった魅力を柴田氏から引き出されたことをきっかけに、入社を決めたそうだ。

「とにかくいろいろと聞いていたら、最後の最後にやっと、すごくいい経験をしてきた話が出てきたんですよ。『お前すごいじゃん! どうして先に言わないんだよ』という感じでしたね(笑)」(柴田氏)。

「もっと個人が力を発揮できる組織にしたい」「一体感のあるチームを作りたい」「疲弊した現場を変えたい」「若手の流出をくい止めたい」――。世の管理職の悩みはつきないが、柴田氏はこうした課題に直面している人に、「全力で話を聞くこと」を勧める。

「上下関係があると、どうしても下の人の話を聞かなくなるんです。せっかく何か提案しようとしていても、途中で『いやいや、もういいから。こう決まってるから』と。そうすると、下の人たちは『聞いてもらえない、理解してもらえない』と不満がたまりますよね。

ここでしっかり話を聞いて、不満や改善の提案をきちんと受け止めてみると、いろいろなことが見えてきて、自分や組織のやり方を、今までとは変えていかざるを得なくなっていることが分かるはずです。場合によっては、めちゃくちゃなことを言ってくる人もいるかもしれないけれど、その言葉の裏には何があるのか、どうしてそう言っているのかを考えてみることです」(柴田氏)

いわばマイナスの状態から事業を立ち上げるという修羅場をくぐり抜けてきた柴田氏が、まだ経験の浅い新人の話を真摯に聞く――。それが言葉だけのポーズではないからこそ、元気な若者たちが集まり、活躍する今の組織があるのだろう。

【聞き手:後藤祥子、やつづかえり】