未分類, 総合ルールで縛る「働き方改革」は失敗する

気づけば「働き方改革」ブーム真っ盛りだ。「働いた時間ではなく、成果によって報酬を」「無駄な会議の廃止を」「強制的な残業の禁止を」──誠に結構な話である。ムダな仕事は誰だってしたくないし、効率的な環境で、思う存分仕事ができたらどんなによいだろうか。

しかしながら、残念なことにフレックス制度やリモートワーク制度など、ルールを整備したところで、それが「制度導入のための制度導入」になってしまい、改善どころか改悪に終わってしまうことも珍しくない。では、実効性の伴った働き方改革を進めるにはどうしたらよいか、経営層が意識すべきポイントについて提言する。

執筆:人材・組織コラムニスト 後藤洋平

「残業時間の抑制」から入るから「働き方改革」は失敗する

「残業時間の抑制」から入るから「働き方改革」は失敗する「残業」を「禁止」するだけでは、働き方改革は実現しない

筆者が2年ほど前にフランス出身の同僚から聞いた話である。

あちらの国では、国全体として非常に残業規制が厳しいという話は有名だ。残業という行為は、本人の能力の低さの証明として厳しく評価される。定時退社が非常に厳しい強制力をもって国全体として奨励されているという話だった。

それは素晴らしい話だ、理想的な社会だと賞賛したところ、彼はさもガッカリした表情で首を振ったのだった。残業するのは確かに無能の証明とされるが、だからといって納期に遅れてもよいわけでもない。結局のところ、ほとんどのホワイトカラーは仕事を家に持ち帰らざるを得ない、というのだ。

これではいくら残業規制をしても意味がない。仕事を家に持ち帰ることを規制するために、仕事上のメールを自宅でやりとりすることへの規制が議論されている、という話だった。

残業を禁止する。ものすごくシンプルな話に見えて、これは非常に奥深い話である。

表面的なルールだけ整えたところで、肝心の「成果とは何か」「成果を生み出すにあたっての必要な仕事、無駄な仕事とは何か」ということの議論が放ったらかしのままでは、働き方改革に実効性は伴わない。

電通のニュースを引き合いに出すまでもなく、それはどの国であっても同じだし、どの時代であっても同じでことである。

「成果による報酬」という言葉に潜む死角とは

では、働き方改革を実現するために、「成果」と「成果を生み出す過程」を明文化し、定義できるのだろうか。仕事の内容、すなわちその仕事の「インプット」と「アウトプット」が一定で、それをこなす作業も標準化されたルーチンワークであれば、それはある程度可能なように思える。

たとえばそれは、「リストを渡されて、決められたトーク・スクリプトに従って電話を100本かけたら1件の受注が成立する仕事」のようなものだ。

実際にそのような仕事は存在しているし、これに従事しているという人もいるだろう。

そこでは、人によって、電話上でのコミュニケーションが上手な人もいれば、そうでない人もいる。間にはさむ休憩が長い人と、そうでない人がいる。さまざまな要因によって、受注件数には個人差が生まれるものだ。

受注件数を高めるために、業務時間外であっても読書や勉強会に参加して自己研鑽を積み、成果を出す人と、ただ言われたことをダラダラとやる人がいる。両者の給料が同じなのは、おかしい。

煙草休憩と称して席を外す喫煙者とそうでない人が、総労働時間は変わらないから給料も変わらないというのは、おかしい。

「電話をかけるために、椅子に座っている時間」ではなく、「実際に受注した件数」によって評価され、報酬が支払われたほうが、フェアである。効率がよい人が、長く椅子に座ってたくさん稼ぐ選択をしてもよいし、逆に、早めに切り上げて余暇を楽しんでもよい。家族のために時間を使うのもよい──「働き方改革」という言葉で人がイメージするのは、そのような世界観である。

一見すると筋の通った合理的な話のようだが、しかし、このような考え方には、大きな死角がひそんでいる。

「業務の分離と標準化」なくして、成果主義の浸透なし

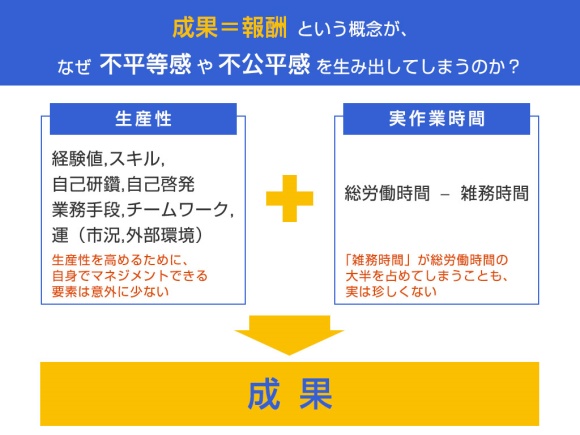

これが簡単には成立しない理由として、2つの側面から考えるとわかりやすい。

まず、1つ目としては、日本の企業社会においては、業務がそれほどきれいに分離、分業化されていない現状である。

特に、正確な意味においてホワイトカラーと呼ばれる仕事では、「ただ電話をかけるだけの仕事」というものは存在しないと言ってもよい。受注という行為には納品という段取りが伴う。メールを一本書けばそれで済むのかというとそういうことではなく、書類への記入や依頼先部署への段取り、顧客データベースへの書き込み、日報の作成等、果てはクレーム対応からキャンセル処理と、ありとあらゆる雑事が付随する。

さらに面倒なのは、これらの雑事については明確なルールがないか、または、あったとしても随時更新され、人によって認識が違うということだ。イレギュラーな作業になると人間関係に配慮して、色々と気を遣うことが必要になる。

マネジメントは「成約につながる電話の件数だけ」で評価をしようとする。しかし現場において業務は「電話だけ」ではない。言語化できない余計な雑事が山ほどある。どこからどこまでが「業務」で、どこからが「雑事」なのか。それは、事業や組織が置かれたフェーズや状況によって、刻一刻と変化する。

「おもいやり」「おもてなし」「すりあわせ」を旨とする日本社会において、「業務」と「雑事」の切り分けは、不可能であるといっても過言ではないのだ。

さらに、「生産性」を構成する経験値、スキル、自己研鑽、業務手段、チームワーク、市況や外部環境といった「運」などの要素は、現実的には意外と自分1人でマネジメントすることが難しい。努力をしても右肩上がりに能力が上がるとも限らず、チームに協調性を欠くメンバーや独裁的なリーダーがいて、チームワークが機能しないなどということは、実際に働いていればよくある話だ。

「業務改革リテラシーの低さ」が、働き方改革をはばむ!?

2つ目の論点は、そもそも受注という成果のための「手段」を限定して考えるのが適切なのか、という問題だ。

先の例で言えば、手段が「電話」だけでなく「メール」であってもよいだろうと人が考えるのは当然として、それ以外にも、さまざまなツールを駆使することで、生産性を5倍、10倍にすることも、それほど珍しい話ではない。

そもそもアウトバウンドではなく、インバウンドを強化する、という発想があってもよい。さまざまな営業活動を可能にするクラウド・サービスも世の中に溢れている。

成果を出すために、ありとあらゆる手段を考慮するということは、本来的な意味でホワイトカラーと呼ばれる人の義務である。

そのはずが、組織が大きくなると、そういう話は事業企画や営業企画の仕事であって、現場担当者が考えるべきではない、という話になる。それはマネジメント上、仕方がない面もあるのかもしれない。しかし、現場担当者が「手段を限定された中での成果主義」を押し付けられるのは、気の毒なことである。

普段のルーチンワークを効率化するためにマクロを組んだら、古株の先輩に手計算で検算させられた、などというエピソードを見かけることもある。業務改革リテラシーの低さが、働き方改革を阻むというのは、悲劇といってもよい。

求める成果に対する要件定義を正確かつ的確にすべし

働き方改革の困難さは、最近話題の「名前のない家事」の話とよく似ている。これは、家事とは「掃除」「料理」といった「名前がついた仕事」だけではなく、命名しがたいさまざまな雑事によって構成されている、という話だ。

たとえば、「料理」という成果は、実はさまざまな思考や行為によって支えられている。

家族の健康状態と食の好みを考慮する

冷蔵庫の在庫管理を把握しておき、食材廃棄を回避する

上記に加えて、季節感を踏まえて日々の献立を考える

家事における「料理」とは、単に「調理」という行為そのものを指しているのではない。無数の「名前のつかない家事」に支えられた、超多変数関数を解析した成果なのである。

ただ「掃除」をする、ただ「料理」をする、このことでいかにも「家事を分業している」「イクメンである」と男性が名乗るのは、ちょっと甘いのではないか、ということだ。

浅い思考で企画される働き方改革とは、「調理時間を短くすれば、余暇が増えるだろう」というものだ。まかり間違って、それをKPIで管理しようものなら最後、毎日レトルト食品で済ませるのが「最適化」だ、ということになり、その結果、健康が害される可能性については考慮しなくてもよい状況が生まれかねない。

優秀かつ誠実なマネジメントは「なんのために料理をするか」「どのような料理を求めているか」という、求める成果に対する要件定義を正確かつ的確にするものである。次に、成果物のクオリティを正しくチェックし、評価するスキルを持つように自己研鑽をする。

そのうえで、コストの最小化や、余剰に生まれた時間の有効活用は、上から押し付けてするものではなく、自発性を引き出すだけで十分である。

この順番を逆にして、まず「残業時間の抑制」から入ってしまうから「働き方改革」は失敗する。これでは経営者やマネージャ―は、自らのマネジメント能力が不十分だというのを自分で立証しているようなものだ。

マネジメントが「成果とは何か」を明確化し、成果に対する要件を明文化し共有する。そのうえでボトムアップの自発性を引き出していく──企業には、こうしたポイントを踏まえた「働き方改革」を進めてもらいたいものだ。