派遣派遣法改正で働き手に本当にメリットはあるのか

今回の労働者派遣法改正案では、与野党の対決が激化し、採決が見送られるなど混乱を極めた。元々、派遣法自体が矛盾した目標を抱えていることを直視せず、改正案の是非を論じても、議論がすれ違うだけである。派遣で働いている大部分の労働者の利益を基準とし、派遣という働き方の役割と、望ましい派遣法の姿を示した上で、今回の改正法の評価を行いたい。

派遣は抑制すべき

「悪い働き方」なのか

「派遣は労働者の雇用主と使用者とが異なる間接雇用で、労働者保護に欠ける」といわれる。これは派遣の働き方自体が「悪い働き方」であり、派遣労働者の増加をもたらす、あらゆる派遣法改正に反対という論理となる。

しかし、雇用者のうちで、派遣社員の比率はわずか2%(労働力調査、2014年)で、それ以外はすべて直接雇用である。それにもかかわらず、あえて派遣の働き方を選ぶ労働者の職業選択の自由を制限するには、明確な根拠が必要となる。

派遣労働は、不況期に契約を打ち切られ易く、雇用が不安定で良くないといわれる。しかし、それは正社員の雇用を守るための緩衝弁の役割だからだ。これは正社員を解雇する前に、非正社員の雇い止めを求める裁判所の判例にも反映されている。

仮に、派遣が禁止されれば、別の形態の非正社員がその身代わりになる。不況期の雇用調整は、適切な金銭補償で行うことが先進国共通のルールである。しかし日本では、不況期にも雇用が守られる正社員と、その犠牲になる非正社員という「身分格差」が存在する。公平な雇用調整ルールを作らずに、派遣を含む非正社員を無期雇用化すれば、全員の雇用が安定化するというのは夢物語である。

1990年代に、ILO(国際労働機関)が派遣の自由化とその労働者の保護を定めた目的は、欧州の高失業の防止にあった。派遣の働き方の大きな利点は、直接雇用だけで対応できない労働需給のミスマッチを改善し、雇用の総量を増やすことにある。

派遣社員のうち、正社員として働きたい者と派遣のままで働きたい者の比率は、共に43%である(厚生労働省「派遣労働者実態調査、2012年」)。失業のリスクに怯える非正社員にとっては、多様な雇用機会は多いほど良い。「派遣を規制すれば、より条件の良い直接雇用機会が生まれる筈だから、派遣労働者の利益にもなる」というのは、雇用が保障されている正社員の論理に過ぎない。

「長くても短くてもいけない派遣期間」

「派遣は非正社員のうちでも、とくに雇用の安定性に欠ける」とされる。このため民主党政権時の派遣法改正で、30日以内の短期派遣が禁止された。もっとも、雇用保障を必要としない学生、高齢者、世帯主収入の多い専業主婦等は、この派遣規制の対象外とされる。この結果、真に生活に困窮している失業者は、短期派遣の雇用機会から排除されるという、本末転倒の結果となっている。

短期派遣は不安定だから禁止という論理なら、逆に派遣期間の長期化・撤廃は、むしろ望ましい筈である。しかし、現行派遣法では、専門的な業務を除き、最長3年間の期間の上限を定めている。この「長くても短くてもいけない派遣期間」という非論理的な規制は、派遣法の本来の目的が矛盾していることの現われである。

派遣に関するILO181号条約を日本が批准する際に、「正社員から派遣社員への代替防止」という、他国に例のない規定が盛り込まれた。これに基づき、派遣社員は代替性の低い専門的業務のみに従事するか、あるいは3年以内の勤務に限定する規制が設けられた。

今回の派遣法改正案は、派遣を増やす「正社員ゼロ法案」と非難されている。これは肝心の派遣社員ではなく、逆に「正社員の保護」という、日本の派遣法の歪んだ目的を如実に示している。

同一企業内での配置転換を通じ、長い時間をかけて固有の技能を身につける正社員と、どの企業でも共通した汎用的な技能をもつ派遣社員とは、元々、補完的な関係にある。今後、長期的に労働力が減少する日本で、なぜ多様な働き方を制限し、特定の働き方の労働者だけを保護しなければならないのだろうか。

「派遣の固定化」という論理の妥当性

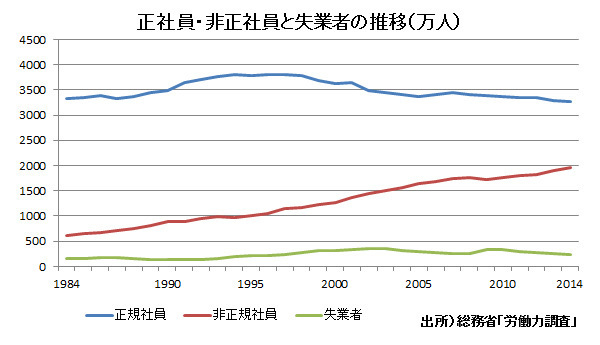

「派遣の業務が拡大すると、生涯派遣の働き方が固定化される」という反対論もある。しかし、これを裏返せば、「派遣を抑制すれば、企業は雇用が安定する無期雇用を増やす」という論理になるが、その保証はどこにもない。過去20年間の低成長期に、雇用が保障される正社員の数はほぼ一定で、派遣を含む非正社員の傾向的な増加により、失業者の増加が抑制されてきた(図)。「労働市場の雇用者数は常に一定で、派遣が増えた分だけ正社員数が減る」というのは、経済社会環境の変化を無視している。

今後の低成長期には、経済活動の変化に弾力的な働き方でなければ、企業は雇用を増やせない。また、労働時間や働き場所を限定した働き方でなければ、既婚女性や高年齢者の多くは就業が困難となる。

新卒一括採用で入社した社員が、職種や働き場所を限定しない働き方で、定年退職時までの雇用と定期昇給が保障されるという正社員の働き方は、過去の高い経済成長期に成立・普及したビジネスモデルである。これに労使がいつまでも固執すれば、低成長期には、企業は雇用を保障できる範囲内に正社員数を抑制せざるを得ない。

雇用規制の強化では、既存の正社員雇用を一時的に守れても、全体のパイを増やすことはできない。経済社会環境の変化に対応して正社員の働き方を改革し、派遣を含む非正社員との働き方の壁を引き下げることが、本来の労働市場改革の方向である。

「望ましい派遣のルール」とは

派遣労働は、典型的な職種別労働市場であり、同一労働・同一賃金が成立している。これが企業別に分断された正社員の労働市場と矛盾することが、派遣問題の本質である。

派遣労働者の保護の観点からは、派遣先の選択肢は広いほど良い。とくに医療分野等、国家資格を要する専門的な業務は、最も派遣に適したものであり、それが禁止されているのは、業界の利権を反映したものといえる。

同一労働・同一賃金は、競争的な労働市場の基本原則である。仮に、このルールが派遣社員と正社員との間にも適用されれば、派遣会社の手数料分だけコスト増となる派遣社員への需要は、詳細な規制を設けなくとも、必要最小限度の範囲にとどまる。

これを実現するための最大の障害は、長期雇用保障と定期昇給の代償に、どのような職種・場所でも無限定に働くことを強いられている正社員の働き方である。こうした専業主婦を暗黙の前提としなければ成り立たない正社員の働き方は、経済成長が減速し、少子高齢化が進む中で、もはや維持できない。また、女性の社会進出にもかかわらず、その管理職比率の低さなど、貴重な人材の有効活用を妨げる要因となっている。

正社員についても、共働き世帯等のニーズに応えて、職種や勤務地を限定した働き方の検討も進められている。この場合、社員は企業の転勤命令に応じる義務がない代わり、当地域の事業所が閉鎖されれば、他に転勤を求める権利もない。この職種別労働市場に近いタイプの地域限定正社員が増えれば、派遣社員の正社員化も容易となる。

今回の派遣法改正は、

望ましい方向への第一歩だが…

今回の派遣法改正は、派遣社員と正社員との均衡化へ向けた第一歩といえる。

第1に、派遣期間の制限を受けない社員の基準が、従来の専門26業務(派遣労働者の約4割)から、派遣会社の無期雇用社員(約2割)に変わる。これは、派遣先での専門業務の境界線が曖昧で、派遣社員にとって働き難かった問題が解消される点で、大きな意味がある。また、同じ無期雇用の派遣社員であれば、派遣先の正社員と同様に、職種や期間の制限がなくなる点でも、一歩前進である。

他方で、派遣会社と有期契約で働く専門26業務の派遣社員は、従来はなかった3年間の派遣期間に制限される。これは、派遣社員を規制する基準が、職種から派遣元の雇用形態へと変化した結果であり、派遣社員の内でも弱い立場の労働者に負担をしわ寄せする点で、ILO条約の派遣労働者保護の精神に反している。

第2に、派遣会社にとって、派遣社員を3年間で交代させれば、派遣先の同じ職場に派遣を続けることができる。これは派遣社員に定型的な業務を委ね、正社員は生え抜きでなければできない、より高度な業務に専念する役割分担を促し、正社員の業務効率化を促す契機となる。

第3に、雇用形態の区別なく、同じ仕事には「均衡待遇」の配慮義務が強化される。今後、これをさらに実効化させ、正社員との同一労働・同一賃金を実現する必要がある。しかし、短期勤続の派遣社員に年功賃金は意味がない。変わらなければならないのは、同一労働・同一賃金の原則から、かけ離れた正社員の働き方である。

今回の派遣法改正は、派遣社員の働き方を改善する面はあるものの、期間制限の対象となる労働者の比率は逆に高まった。派遣労働は雇用が不安定と批判されるが、それをいっそう不安定化させるのが、法律で定める派遣期間の制限である。この基本的な矛盾は、今回の改正法でも解消されず、真の「派遣労働者保護法」への道は、まだほど遠いといえる。